作者:鈕先銘

書名:《還俗記》

出版社:中外圖書出版社

出版日期:民國60年4月

【編按】

你可曾讀過或聽過大陸知名小說家張恨水在1939年撰寫的那部膾炙人口的《大江東去》一書?這是世界第一部描寫南京大屠殺的長篇小說。其中,主角的原型,就是在對日抗戰期間,南京保衛戰裡一位年輕軍官傳奇的真實經歷。

1937年12月12日傍晚,南京城淪陷在日軍手裡的前一天,長江下游一間廟門緊掩的「永清寺」,門外突然響起了一陣急促的敲門聲。廟方開了門,一名全身溼漉漉的青年軍官倉惶而入,和尚們收留了他,立刻就為他剃光頭髮、換上僧衣,並幫他取了法號「二覺」,這位軍官就此展開了為期八個月的佛門避難生涯。

八個月內,日軍好幾次懷疑他的身分,一次又一次的盤查,但他總是憑藉機智與運氣化險為夷,躲過了日軍在南京的大屠殺。1938年8月,他才得到機會逃出南京,經上海轉赴武漢回歸部隊。

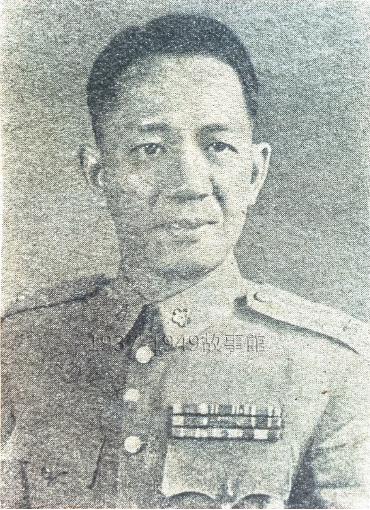

這位軍官,就是南京保衛戰中擔任中央軍校教導總隊工兵營營長的鈕先銘。在南京寺廟避難期間,他親眼目睹了日軍毫無人性的大屠殺,因此1945年日軍戰敗後,他不但跟隨何應欽將軍在南京接受日軍投降,還擔任國際審判南京大屠殺的證人,控訴日軍的暴行。

除了張恨水的《大江東去》外,當時還有另一位作家崔萬秋也根據鈕先銘的故事寫了一本《第二年代》小說。但鈕先銘認為,為了增加可讀性,這兩本書多少偏離了真實情況,因此後來他自己寫了十萬多字的自傳,1973年由中外圖書出版社出版,書名為《還俗記》。(後來該書2005年在大陸出版,更名為《佛門避難記》)。

據鈕先銘的說法,他主要是寫抗日時代南京防衛戰的片斷戰史,並揭發日軍暴行,所以《還俗記》最大的特點就是完全真實。

鈕先銘的祖輩,出自江蘇吳興,後遷江西九江。父親在民國政府時曾任財政總長。他在14歲就去日本留學,在日本的陸軍士官學校畢業,回國後從基層軍官做起,稍後又到法國軍校留學,抗戰爆發,立即回國共赴國難。他通曉日語,因此在南京城的寺廟裡總能知悉日軍的言行而應對,這應該也是他能屢次逃過日軍對他的懷疑的原因之一。

鈕將軍困於南京佛寺避難的8個月期間,因為無法與外界聯絡,第一任妻子以為他已戰死,因此改嫁。後來他娶了在南京保衛戰中,跟他一起守城卻戰死沙場的團長謝承瑞的妹妹,兩人白頭偕老。鈕先銘於1949年來台,先後擔任台灣警備司令部副司令、駐日軍事代表團團長。1964年轉入文化界,曾任正中書局總編輯、台視公司顧問、文化大學教授等。1996年在美國逝世。

本平台獲得中外圖書出版社授權,摘要推出《還俗記》自傳裡,描寫作者在南京寺廟如何躲避日軍屠殺、驚心動魄的一段經歷。(李莉珩)

文/鈕先銘,李莉珩編輯

圖/陳姿琳、廖文瑋翻拍自《還俗記》

【前情摘要:南京城陷時,鈕先銘為工兵營的營長,所率領的部隊在混亂中失散,他和僅剩的三人設法由儀鳳門出城到了下關,自己卻在黑夜強渡長江時落水;時值寒冬而他不會游泳,萬幸抓到一根木頭,竟然被江流沖回淪陷區。上岸後雖然沒有立即遭遇敵軍,卻茫然不知去處,直到再度由上元門出了南京城。】

遍地荒蕪,只有一座小廟屋瓦齊全

城外與城裏的景況迥然不同,那本是蕭條的村落,房屋向來就很少;即使有幾家,從城台的高地看下去,都是些沒有屋頂的敗垣。是原來這樣的荒蕪,抑或是受到戰禍的波及?此處地處偏隅,並非戰場,何以會如此的殘破?我在想也許是因爲一城之隔,守軍爲了堅壁清野,或許是事前加以破壞。可是後來我所知道的並非如此,鄉村小屋都是土磚所建築,而上面的屋頂却是木料,所以都被散兵拆去做渡江的工具。

只有一所房屋是例外,雖非高樓大廈,而却屋瓦齊全,被包圍在一個矮樹林裏,從城台的高地上,隱約的可以看見,相距離不過三兩百公尺之遙,已臨江邊,簡直像一處荒漠綠洲。

我沒有再入城的情緒,便信步走向那瓦屋去。走近才發現是一座農村的小廟宇,門楣上石刻着「永清寺」三個字,正與我的總隊長桂永清將軍同名。

寺宇是很狹小的兩進,前進是大殿,後進是禪居,與大殿相連的還有兩間耳房,左邊是柴房,右邊是廚灶。

廟子的內外已有三、五十位士兵,有的根本躺在地上睡覺。裏面供奉着一尊什麽菩薩?我不知道,這尊菩薩却被扔倒在地上,因爲神龕神桌都是木質的,早已也被作爲渡江的工具。只因磚造的廟宇太堅固,無法拆下它的棟樑,所以還保持着它外表的完整,但內部却已不堪入目。

廚灶間裏已有士兵在燒飯,我們都是一樣的服裝,見人如不見,誰也不理誰。右邊柴房的門半掩着,但内部漆黑,是否有窗子?還是緊閉着窗?總之看不清楚裏面。

我正站在門外猶豫着,裏面却發出了聲音:「老總!請在外面休息吧,這裏都是出家人。」我尋聲停住了,沒有馬上踏進那道門,我喊着說:「當家師請出來一下,我有話和你說。」

果然走出來了一位矮小的和尚,年齡僅不過三十多歲,却顯示出未老先衰的模樣。扁着個嘴,鼻樑塌塌的,顯得額角更高。他合十的唸了一聲:「阿彌陀佛!」

舶來品全被扔了,還被剃光頭

我也不期而然的合掌恭敬的答禮。我說:「大和尙,你能賣一點和尙的衣服給我麼?我身上還有一點錢。「到現在,錢還有什麼用?」「倒不是說錢,菩薩心腸,你總得救救我吧!當兵的,敵人來,絕逃不掉。」

「你受過教育?」「受過的,我是軍校出身。」「在那個部隊裏?做什麼?」「在工兵營裏當連長。」我沒有說出教導總隊,官階我也說矮一級。「那你是軍校八期的?」那位矮小的和尚似乎很内行,幾乎使我懷疑他也是當兵的喬裝,可是他那體格却不像。「是的。」我隨口答應。「那你等一等,可不要進來。」和尚說完便又走了進去。我當然遵命佇立在柴房門外。

約莫過了五、六分鐘的時間,那位和尙從裏面叫了一聲:「你進來。」我才踏進了那間柴房,那本是有窗戶的,但用的是木板窗蓋,不撑起來,裏面便漆黑;但有漏縫,有一點微光射進來,進入之後,過了一下子,還可以模糊的看見一切。靠右牆邊是一堆樹枝和木柴,地下全舖着稻草,也有一個小的粗木桌子,和兩個木櫈,稻草上坐着四個人,我卻看不清楚。

站着的那位年輕和尙,一手推開了通往後院的木門。門一打開,當然室内頓放光明。四位坐在稻草上的人,兩位是和尙,兩位是居士,年齡都在六、七十歲之間。

那位年輕的和尚手裏拿着一套僧衣說:「到後院來換。」後院是僅通柴房的,不會有人發現。當我在換衣的時候,他一直都在旁邊催促着。「我看敵人馬上就要來了,你得快換。」

「⋯⋯」我沒有開口。一面迅速的脫衣,一面將内衣衣袋所帶的錢掏了出來,十元的紙幣,大概有三十幾張,我一起拿給他。

「告訴過你,錢在這個時候有什麼用?我不要。不過你帶在身上反而危險,不如壓在那個花盆底下。」他手一指,在後院有一個沒有栽花的花盆。也沒有得我的同意,他便用我的一塊手帕,將錢包了,往花盆底下一塞,還用力的向土裏一壓,我也當然沒有表示異議。

「要換就得徹底,否則會看得出來的。」一套軍服連鞋襪都是軍用品,當然得徹底的脫去。就是內裏所着的汗背心襯衫和短褲,那些都是我從法國穿回來的舶來品,豈是一個和尚所應穿着?

最可惜的是那件羊毛衫,當年在倫敦買的。年輕的和尙,將那些我脫去的衣服一捲,隔牆就抛了出去。人到了喪失自保的能力時,欲想保存一件毛衣而不可得!

「你這個頭髮不行,不像和尙。」當我摘去了那頂撿來的軍帽,他望着我說。「現在還有什麼辦法?」

在部隊裏,我並沒有留髮,而是剪着平頭,可是這個把月來,爲了戰備,爲了工事,爲了作戰,所以長得四不像。「也許還有時間,我來替你剪一剪,這樣會影響我們大家的安全。」

剪一剪我倒不介意,平頭長髮,倒不一定不像和尙。但他說會影響大家的安全這句話,卻使我受寵若驚,感覺得他已經有心收留我。

他沒有再等我回話,便跳進了柴房,不一下子,就取出一張木櫈,手裏拿着一把剪刀「坐下,我替你剪。」

我當然是唯命是從,很快的我就變成了光頭,自己用手摸摸,倒眞有點像一個和尚。

在我換衣的時間,年輕的和尚盤問了我一些話,除了我最初瞞了他關於我的階級以外,其餘我都老老實實的告訴了他。因爲那是對日抗戰,凡是一個中國人,都有敵愾同仇的心理,我不應處處以小人之心防人;但是我却沒有將我是日本士官學校畢業的那一節說出,因爲這是對日戰爭,從敵國軍官學校出身的人,不免會使人有所顧忌。

在他爲我剃度的時候,他沒有開口,這回該我盤問他的時間到了。「大和尙!請教你的上下。」

這問倒使他吃了一驚,因爲請問和尙的釋名,爲了尊敬起見,普通都不用粗俗的問法:和尙!你叫什麼名字?

「你居然曉得用上下兩個字問和尙?」其實在中國舊禮教社會中,請於長者的姓名,也是用上下兩個字;但是我在那個時候,並沒有詳加解釋的必要,僅僅說:「我也是佛教家庭。」

「那眞是因緣!我叫二空,既空於生,復空於死,也就是色即是空,空即是色。你知道《心經》麼?」他問我。「受想行識,亦復如是。」我沒有直接答復他,我豈祇知道《心經》,背誦了心經裏的色即是空,空即是色的下兩句。

「老總,這眞是因緣了!」他叫着:「你懂得佛學中所謂因緣這兩個字的意義麼?」「爲什麽?」我仰起頭來望着他。

「很多人要求收留都遭拒,一切是因緣」

「在你來要求買僧衣之前,已有許多人來要求過,當然也都是老總們。我們都拒絕了,生怕將來會受到連累。可是不知爲了什麼?也許你太禮貌,沒有硬闖進我們的柴房,又因爲你的官階很高,所以我去請示師傅,他才叫我收容你,而你又眞正是一個佛教徒,這豈不是因緣?」

「謝謝你,二空大和尙,在我也許是罪孽還沒有能解脫,所以還得留在地獄餓鬼畜生的下三道裏。」佛教中所謂六道輪迴,卽是天道人道阿修羅道,和地獄道餓鬼道畜生道。而後者則稱之爲下三道,所以我說我還得留在地獄餓鬼畜生道裏。

以佛教的眞諦來說⋯⋯人死了就是涅槃圓寂,那裏還有什麼所謂輪迴投胎之說,《翻譯名義集》那本古書,其中有許多實在要待考,但這六道的衆生相,却活生生的表現於人間,而不是在死後。所以我覺得我本人,這一生姑且不說,即使在那年二十六歲的小半生中,也已經早已歷盡了六道輪迴的旋轉。因此我才說:我還得留在地獄餓鬼畜生的下三道中。「不!居士,你是有善根的,所以我師父才叫我收容你。」

「你一離開廟子,就不像和尚」

經過二空一番打整之後,我已經完全變成了一個和尚。我們匆促的離開了小院子,生恐有人闖進來發現了我們的祕密,尤其是怕敵人。敵人雖還沒有即時來到,但敵機已臨空。

在抗戰初期,敵我的空軍實力,雖尙懸殊,但我軍常能把握着局部的空中優勢,所以表現得相當的精采。10月間敵機曾數度空襲南京,在大校場的上空,我機曾擊落敵機一架。當時來襲的都是些輕型的戰鬥機,並無轟炸之虞,所以我們都趴在屋頂上看空戰,喝采叫好,大有作壁上觀之概,誰也沒感覺到空襲的嚴重,當然也因爲我們甚能掌握着局部空優,更無所謂畏懼。可是到11月24、25日間,我空軍八十餘架,編隊西飛武漢,首都的空防,頓然成了極端的劣勢。在圍城戰的期間,我們對於敵機的空襲簡直沒有還手的餘地。

12月2、3日,我騎了一輛摩托車,正走到梅園新村附近,遇到了空襲,我當然下車在民房的牆脚邊,找一個角落隱蔽,當時我的摩托車的後座,還帶了一個士兵,我立即說︰「你快點趴下來。」可是那個兵士是新兵,一時慌了,不知所措,仍然呆站在路當中,結果被一枚小型炸彈的破片,削去了他半邊屁股。我當然非常的慚愧,在緊急中,我沒有能維護他;但他是幸運的,當晚他就乘了一艘傷兵船運往了武漢,終使他免受到退却時的浩劫。

由於上述的事件,我對於敵機的來襲,特別提高警覺。所以在永清寺換了衣之後,我一聽到飛機聲,便一個人悄悄的溜向江邊,在附近所有的房屋都已被破壞,只有永清寺還可以算爲一個目標。何況在寺門內外還有許多的散兵。

然而敵機並沒投彈,也沒有掃射,只是在低空盤旋,往復的在作偵察。因爲敵機在空中盤旋的時間很長,我不知不覺的在竹林中的地面上睡着了。這當然是由於終夜的奔波疲乏,使得我對於睡眠比任何需要都迫切,我才意識到那些在廟裏地下的兵士,其所以悠哉遊哉的原因。

我醒來仍在林間,時間大概是下午的兩三點鐘。我又奔回到廟裏的柴房。「你上那裏去了?」二空有些埋怨的口吻。「⋯⋯」我沒有敢答覆說怕有空襲,因爲我一個人躲了去,並沒有邀大家同去避空襲。「告訴你!你一離開廟子,就不像是一個和尚。」

我除了一襲僧衣以外,眞沒有一點像和尙的地方,儘管我換得徹底。頭髮雖然二空給我剪去了,但是並沒受戒的香洞。即使我眞是皈依了佛,在沒有受戒之前,我還是居士,而不能稱之爲比丘。何况我又是一時的偽裝!雖然我從二空那裏獲得了一頂和尙的便帽,但禁不起檢查。一經揭去,即可發現眞相。當然我們也預先編排了一種說法,例如說:傳戒要在規定開戒堂的時期中舉行,而且還得由高僧主持。換句話說:這是一種莊嚴而公開的儀式,並不是每一個小廟子裏都可以單獨舉行,所以我沒有遇到這種受戒的機會。

可是這一大篇堂而皇之的理由,打算向誰申訴呢?現在所需避免的是敵人,向敵人說明這些理由麼?他聽不聽,聽得懂麼?這都是問題;所以在二空的意見,我絕對不能離開廟子,只有在有菩薩的地方,我能勉强的像一個和尚。

這一句話,我一直銘記在心頭,在我避難的八個月期間,也可以說是我做假和尚的八個月期間,除了最必要的事件以外,我從沒有離開過廟宇。佛法無邊,我才是眞正的在菩薩保佑下,而倖免於難。

當我參加了永清寺柴房裏的一員,我才試探性的詢問我們這一羣蟄居在這間黑漆漆房間裏的人員的背景。從最簡單的說,連我一共是六個人,三僧三俗。我當然不必再說,還有兩位在家人,一位是矮小的老者,在附近的居屋被散兵拆散了,是一位無家可歸的獨居老人,因爲和這永清寺是近鄰,也憑這一點交情,避難到這裏。

還有一位在家人雖然也是七十歲的老人,可是高頭大馬,方面圓頂,加上兩撇仁丹鬍子,若是穿上軍裝,倒有點像日本軍閥的模樣。事前二空就警告過我,這個人不要去惹他,後來我才知道他是江心八卦洲上的一霸,雖然並不是什麽蒙面大盜,却是江湖上的人物。這位老者最初對我很不利:他反對二空收容我。據二空告訴我說,這位老頭子一直都覺得我參與他們的陣容是種下一個禍根。一個二十五、六歲的壯丁,換上一套和尙的衣服,頭上又無戒疤,既不像在家人,又不像出家者,豈不是找一個把柄讓敵人來抓?

可是天下眞有奇怪的事,其中一位瞎子的老和尚,偏偏堅決的收容我;在那裡不僅包含着一種佛學上所謂的因緣,而且還隱藏着一段:國家的興衰,江湖的恩怨,愛與恨相交織的小人物的故事。(十之一)