本文摘譯自:松本洽盛編著,〈有關一生的摯友——宏君和驅逐艦被擊沉

〉,《昔為日本人.今為台灣人》, 頁70~85。

文/林秀吉口述,松本洽盛整理、廖文瑋中譯、馬芬妹校訂 、孫曼蘋編校

圖/林桂興提供

當時的阿美族的生活很貧苦

問:您和宏君直到小學畢業都在一起度過嗎?

林:對,一直在一起。小學畢業後宏君去花蓮港中學升學。我也想一起去,但台灣人和原住民是很難進去的,差別待遇太大了,十個學生只有一或兩位是台灣人,其他全是日本人。殖民地時代的入學歧視太大了,我們原住民要讀中學沒那麼容易,所以我去讀花蓮港農業學校。

問:那時,林先生您的同級學生大概有多少升學呢?

林:阿美族的孩子很少升中學,幾乎是沒有人。大家生活都很貧苦,父母無法提供升學,但也不反對。因為,那個時候大家都赤腳走路,衣服一週才換洗一次,嚴重的話甚至是一個月才得換洗,實在是沒有多餘的換洗衣服啊,所以很臭(笑)。就算我是年級長也是穿著台灣褲,晚上睡覺腰間繫著繩帶。

問:即便如此,您的雙親還是讓您到花蓮港學校升學,是對身為年級長的林先生有所期待吧,要付學費和生活費也不容易啊。

林:也不知道為什麼變成了那樣,也許雙親認為若不能進入花蓮港中學,至少在農學校好好學對農業有用的知識。

學費是母親給我的,父親是一個認真的人,幾乎像當頭目一般但是頭腦不太靈光(笑)。

父親的工作是來回奔波去做鐵路建設、公路、橋、堤防工事之類的日薪工,薪水不多。父親嗜好煙和酒,香煙是從山上摘煙葉自己做的,所以也不太花錢(笑)。結果是,母親為我湊齊了升學的全部費用。

生活方面,住宿舍伙食是煮自己帶去的米,配菜大部分是味噌湯,所以也花不了什麼錢。

問:這之後就和宏君分別了吧。

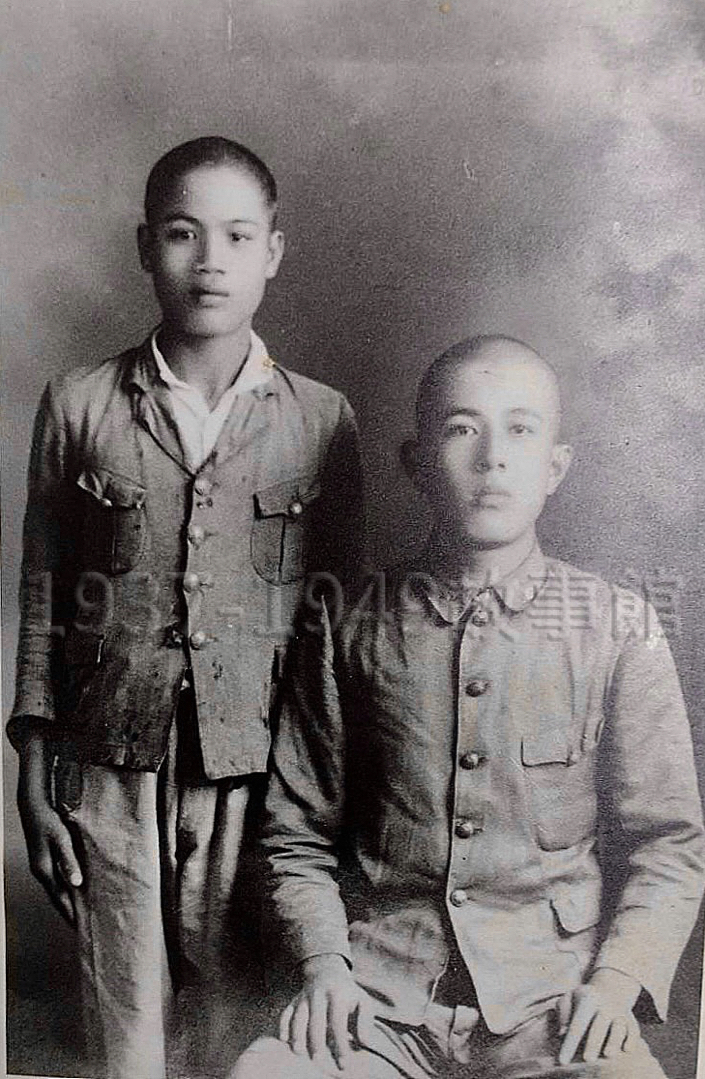

林:是的,無法每天都見面了。但是,宏君的父親在花蓮港成立了肥料和棕刷的會社,住在新港街,位於花蓮港市街的正中心。我去過那邊幾次,因此有時候能和他一起玩了。我們一起去築紫館看了電影,去富士照相館拍了照片。

這張就是當時拍的照片。

宏君穿著氣派的學生服,我則穿著掉了扣子的衣服。沒辦法,我在宿舍就一個人,沒法自己補縫紐扣,因為太窮了(笑)。

我在他們市區的家初次遇到了八重子小姐,是俊子老師和宏君的妹妹。八重子小姐讀花蓮高等女學校。我想找她玩,她也不理我,畢竟剛好在青澀尷尬年齡的女孩子嘛(笑)。

花蓮港農學校時代的生活和回憶

林:在農學校一年級的時候,日本鳥取縣出身的石山老師前來赴任,他是個男老師,他的專業是栽培蔬菜,因為單身所以住在宿舍。

老師對我很好,於是我又幫老師煮飯燒起洗澡水來(笑),從一年級直到三年級。

宿舍裡沒有養雞,我就想方法抓麻雀來吃。拿捕老鼠的捕籠撒上一點米,就有一群麻雀上鉤。我不知道怎麼燒煮麻雀吃,就只拔了毛,倒是老師得心應手幫忙煮好,真是美味(笑)。

我經常去石山老師的宿舍一起吃晚飯。

常常待到半夜,他跟我談了很多話,告訴我很多事:例如上課沒不懂的問題,爬上日本最有名的富士山的故事,人生的話題等等。在那個時候,感覺自己好像長大了一些,每天都十分快樂。

當我從農學校畢業以後,石山老師居然和俊子老師結婚了。真是驚喜,神明真的會安排不可思議的事呢。

就這樣,我和石山老師、俊子老師、宏君的緣分越來越深了。

與摯友宏君的再會和分別

問:從農學校畢業的時候,花蓮港也開始遭到美軍空襲,已經沒法再和宏君玩了吧?

林:對,我們倆拍了紀念照後不久就開始學徒動員。三年級結束以後,我就不知道宏君的下落了。直到戰後才知道他報考陸軍士兵學校航空隊要當飛行員,曾到新城陸軍基地受訓。

那個時候,日本人的中學生放棄升學而去報名參加特攻的人很多。但是,到了戰爭的最後關頭,日本都不能送飛機來台灣了。之後宏君說;他後來回日本陸軍士兵學校受訓,學習飛機操作訓練(曾至滿洲國)。但是還沒參加特攻隊,戰爭就結束了。

問:戰爭結束以後如何和宏君再會?

林:戰爭結束後,日本人都被遣送回國了,宏君的家人也不在了。我也回到了玉里。那時住家還不是像現在那麼寬敞氣派。而且,在我升學的時候曾經搬過一次家,我們的那張紀念照不知道到了哪裡,也不知道宏君在日本的住址。

但是,宏君居然寄來了信和照片。我好高興「他竟然還活著⋯⋯」我近乎要哭出來般的高興。戰後,第一次和他們再會是俊子老師跟她的先生石山老師來了玉里,還有石山先生的親戚們,以及八重子小姐,當時宏君並沒有一起來。

那時正值台灣的舊曆過年,起初我不知道他們來了,很突然的到來真是嚇了一跳。家裡又很小,也沒有養雞養豬,沒有田地,更沒有錢招待。只是過年時家裡做了很多糯米的台式年糕,正好送給他們,大家都搶著要(笑)。

「哎呀,原來內地(本土)的日本人生活也很辛苦啊。」我當時是這樣想的。

宏君後來才來玉里。他何時來我忘記了,見到他的時候我們都非常激動,大大感慨(笑)。我們一起到以前的學校和咖啡農園繞了一圈。那個時候,我們談了他報名參加航空隊的事、結婚的事、孩子的事、工作的事,還有他個人對他人難以言說的事。

我也跟他說了一大堆農學校畢業後,進入海軍學校差點在大海淹死的事。最後我們只是不斷地談著青少年玉里時代的歡樂回憶,像親兄弟一樣無話不談,一遍又一遍,一遍又一遍(笑)。

前年的11月,他第一次帶女兒來。不對,應該說他被女兒帶來,因為宏君行動不便已經坐著輪椅,由女兒照顧著(笑)。那就是最後一次了。去年,他過世了⋯⋯人已經不在了。

原住民很難進入日本軍校

問:話說回來,您從農業學校畢業之後,之後去了哪裡呢?

林:畢業後日本人並沒有立刻為我安排工作。結果,宏君父親國田先生的魚藤會社叫我過去。

我在會社幫忙打掃,或者去山上收集做刷子的棕櫚葉,撿回來就可以休息了,工作很少。之後,有人叫我去花蓮港廳勸業課的家倉課長家裡做值班,我就到那邊去了。

所謂值班,就是幹些打掃、幫家倉課長倒茶水、搬運文書材料等雜活工作。而且幹活還不能不細心,禮儀不能不端正,很嚴格啊(笑)。

那時候,台灣人也可以當兵了(日本兵源不足)。我也想不幹端茶水的雜活了,打算進入軍隊,我當時15、6歲,於是我參加了幼年軍學校和戰車學校的考試,可是沒有通過。

報考戰車學校那次,第一天已經通過了,第二天的午休結束後回到考場晚了五分鐘,就被考官打住了,因為午休時上了街迷路來不及,結果不及格(笑)。之後我又參加了丙種預科訓練。但是,還是沒能考進去。那個時候,差別待遇還是很嚴重,台灣人和原住民很難進去的。

問:您就放棄駕駛戰車訓練了嗎?

林:戰車駕駛訓練只好放棄了,可是我的想法「日本人能做到的我也能做到」的精神沒有變。最後,我就報名參加了海軍志願兵訓練。

我參加進了海兵團,那時叫做「高團」(タカダン)。在那邊受訓時被指派將來擔任打機關炮的炮手,最後通過進入了海軍炮術學校的考試,我是在日本千葉縣布良的館山海軍炮術學校受訓,20歲的時候。

問:所以炮術學校會在軍艦上訓練大炮射擊嗎?

林:對,用20釐米機關炮射擊飛機的訓練,從移動的軍艦上射擊飛行的飛機很困難。但是我操作很快就上手,不輸給其他的射擊手(笑)。

我在那所學校一共訓練九個月,實際上應該是兩年的,但士兵已經不夠了,所以學員陸續就出師了。

問:那樣的訓練肯定很嚴格吧?

林:相當嚴格的,因為不得不儘快變成獨立勇敢的海軍兵。九個月期間前六個月一步也不能外出,從早到晚就是訓練、訓練、訓練。

和布良女孩的邂逅

問:那您還記得布良的哪些事?

林:怎麼會不記得,有非常好的回憶哦(笑)。

在館山學校的時候,遇到了非常好的「里親」大伯。當六個月禁止外出解除時,我和一個叫西山的同級生外出,當時還是兩個沒有戴帽子的水兵。兩個人在鄉下小路上走著,突然被喚到「水兵先生」。一看,是四個年輕女孩在踏麥苗。日本已經沒有年輕男性,農活都交給了女人。於是我們兩人就去幫忙踏麥苗。

到了午飯時間,四個女孩就拉著我們,叫我們到她們家裡吃飯(笑)。

西山笑著問我要選哪個女孩。我不太懂日本的規矩,不知道該怎麼辦,也不好發言。於是,西山就擅自幫我選定了一個人(笑)。然後我就到西山所選的那個女孩家裡去做客吃飯了。

在那裡吃到蒸煮的芋頭十分美味。海軍待遇很好,平時不會想要吃芋類,但這次嚐了才發現和台灣的芋頭完全不同,日本的小芋頭真的很好吃(笑)。

問:她的名字是?

林:很抱歉我忘記了(笑)。我並不是每天都見到她,而且也已經是70多年前的事了。

但是,炮術學校休假時我總會去幫忙下田耘土、割稻子、踏麥青。年輕男人都上戰場去不在了。那戶人家的兒子,參戰後死了。所以,那家的大伯很照顧我們。

因為入伍當海軍不知何時就會戰死,所以待遇很不錯,有煙有酒有點心,也會分發肥皂和毛巾。我不抽煙,也不喝酒,就留下來當作禮品送過去,讓大家十分高興。

女孩們親切地喊我們「水兵先生、水兵先生」,總是在爭搶我和西山(笑)。那些女孩都很親切,雖然嘴上沒說出,看得出來都喜歡我(笑)。

初次見面時稱呼「水兵先生」,不知何時就變成了「小哥哥」,或者是「秀吉先生」。有時候,大伯會叫我和他們家的女兒一起「去山上撿些薪柴來」,煮飯或燒洗澡水用的木柴。我雖然有些害羞,但還是去了。

一般來說,年輕的男女一起上山,男方總會趁機做點壞事的吧,會欺負人家(笑)。但我絕對不會這麼做。不騙你,我是說真的(笑)。