- 【📖還俗記:鈕先銘南京歷險7】偷渡到雞鳴寺

- 【📖還俗記:鈕先銘南京歷險6】午夜的機槍聲

- 【📖還俗記:鈕先銘南京歷險9】假和尚揮毫,日軍求墨寶

本文摘自鈕先銘著《還俗記》,中外圖書出版社民國60年出版。

文/鈕先銘,李莉珩編輯

圖/廖文瑋翻拍自《還俗記》

自從我用石盒盒底刻了一個「古雞鳴寺」的印章之後,這簡直成了雞鳴寺一份家當。每逢一個日軍兵來要求蓋一個圖章,總得自動付錢,多則兩角,少則五分,積腋成裘,變成爲我們生計的工具。

有一天來了一個日本兵,一定要見住持。雞鳴寺本不是大叢林,談不上有嚴密的組織,可是二空是當然的承繼衣缽人,我是個假和尚,守志師父不來,守印師叔是瞎子,道原、弘道二位和尚是客,那末二空自然是唯一當家師了,而我呢!最多只不過是一名「知客」。這是和尚組織的名稱,若用俗話來說,我是交際科長,也可稱為公共關係室主任。

日本兵既要見住持,我只有請二空出面來擋了,而我還是站在旁邊支援二空來應付。這位日本兵不是要蓋圖章,而是要雞鳴寺的住持賜一幅墨寶。當然我沒有用日本話來通譯,但假裝用筆談來了解他的來意。二空聽了,甚爲得意,馬上安排出文房四寶,用宣紙寫了一個大佛字送給那位日本兵。

二空和尚亂寫「佛」,鬼子兵居然沒生氣

和尚寫佛字倒也算是恰到好處。可是二空寫那個佛字,是左右開弓,立人邊用左手寫,弗字用右手來一刷。刷得東倒西歪,簡直像永清寺的菩薩倒在地上一樣,看去可能連他自己都認不得。那個日本兵總算好說話,丟了一角錢在桌上,居然將那不成字樣的佛字收了去,還沒有發脾氣,可是我却捏了一把汗。

日本兵走後,我對二空說:「師兄!不管日本是不是敵人,他請求大方丈賜一幅墨寶,乃是出於至誠,像你那樣用霸道的寫法,恐怕會搞出亂子來。」「日本人不是歡喜草書麼?」他頂着我的話。「不錯!日本人是歡喜草書。你知道唐朝有位和尚叫懷素的麼?那恐怕要算是我們和尚寫草書的始祖,俗話說:草字不落格,神仙都認不得!你若有志於草書的話,總得好好的練練。」

二空倒還算有自知之明,從那以後,凡是有日本兵請求寫字的,他都委之於我。我還是用住持二空兩個字落款,因爲大多數的日本兵,都非要加上住持這個頭銜不可,所以我只好冒名頂替的用着雞鳴寺住持二空來題書。

誰知一以傳十,十以傳百,在日本軍中誰都知道雞鳴寺有個二空的和尚會寫字,於是敬求墨寶的就越來越多;大有門庭如市,應接不暇之勢。

最初題字的內容,都是由日本兵自己來指定的,一個大佛字,我當然是樂意馳書,可是像「武運長久」那種字樣,就不得不使我頭痛。對方雖然不知道我是中國兵,若是日本兵能武運長久的話,我還搞個啥子?所以我絕對不願意寫那些歌頌戰爭的文辭,爲了採取主動,我就先寫好許多的條幅,等候日本兵來選,頂多到時候再加上一個他所要的上款。

我在前文敍述過,凡蓋一次雞鳴寺的圖章,大概我們的收費價格是五分到一角錢。這個價格是誰公定的呢?當然是日本兵自己,他們以一傳十,十傳百,於是他們就認爲這是一個合理的價錢。

自從由蓋印到寫條幅,當然也就隨貨而漲,一個大佛字,普通不會超過三角日幣,而一首詩也不會超過五角。當然兵與官所出手也不同,但能付價一元日幣的,却寥寥無幾。

讀者諸公不要嫌那個公定價格太低!就是三角到五角的日幣,我每天可以寫到二十日元左右,換句話說︰除了蓋印費之外,我每天至少得寫四、五十張條幅才够應付。

在爲日本兵寫字的時候,我在心理上却發生了一個極端的矛盾。一面是爲了全寺僧俗的生計,我不得不竭力以赴。另一面我是一個中國軍人,打敗了仗,假裝和尚,每天爲日本兵寫字,甚至於還得寫「武運長久」,這種内心的痛苦,可想而知。所以我寫字的落款,都是用「二空」的名字,當然因爲他是住持,另一原因是我不願意與日本官兵爲對手,那怕是用我的法名「二覺」,我也不願意。

在永清寺的時間,雖然我是一個敗軍之將,可是我換了一襲僧衣,仍然是在和日本兵戰爭。一到雞鳴寺,生活比較正常,對敵愾之心,就不免有所鬆懈,所以我無時不得不在自責和覺惕之中。爲了壓抑我自己煩燥的心情,我盡量抽出時間來恭錄各種經典。

自我惕勵,手抄多部經典

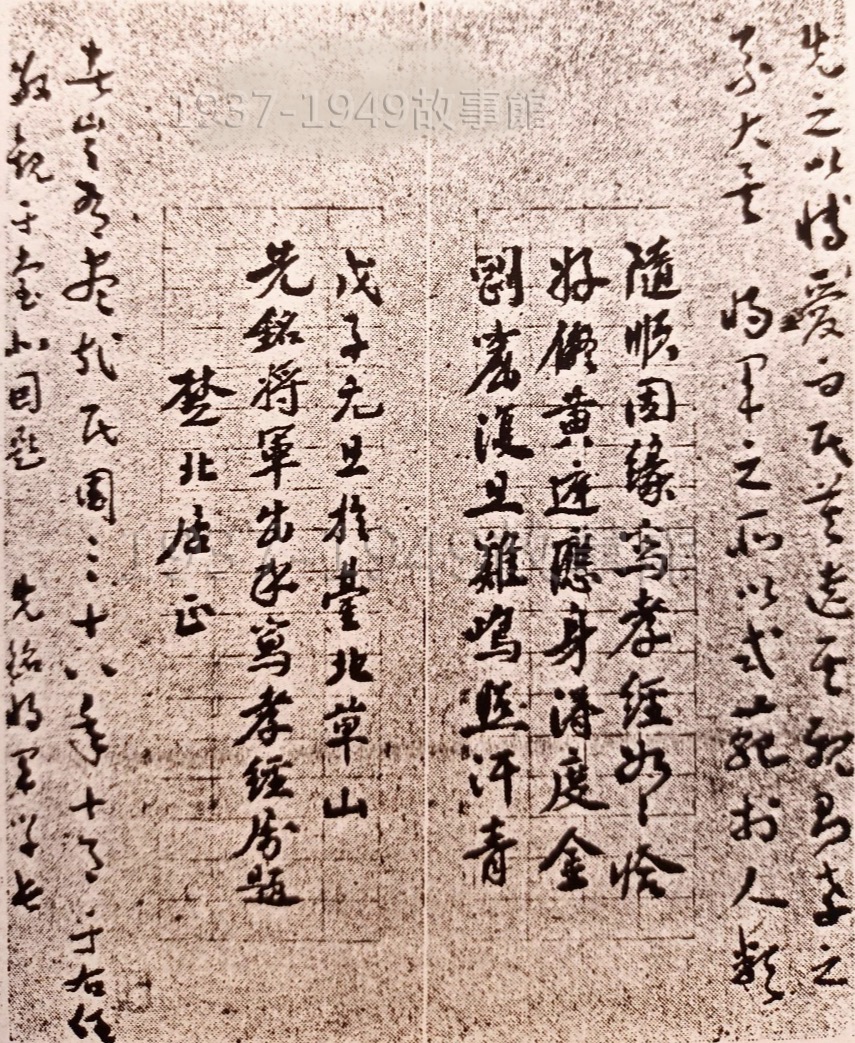

有一天,我看見日曆,是戊寅年的5月25日,正值家母的誕辰。我就開始恭錄一部《孝經》,這也用「孝園書翰」的格子紙所抄寫的,也許是「孝園」這個孝字啓發了我,才用《孝經》來以誌孺慕之忱。

因爲有這樣一個值得紀念的原故,所以在我離開雞鳴寺的時候,只帶了這一部孝經以及日兵爲我所照的幾張照片逃離淪陷區。本想是將這部手抄的《孝經》呈獻給我的母親,可是當我到了上海,才知道家母正避寇於牯嶺,由於溯江而上的水路已爲敵兵所遮斷,我已無法再到匡廬去定省晨昏,所以這一部《孝經》,便保留在上海的住宅中。

這是民國27年8月間的事,當時抗戰才開始整一週年。誰也沒有逆料到這一個抗日戰爭,竟會延長到八年之久,而我的這一部《孝經》,因爲沒有能帶到後方,所以無法捧獻於家母。

民國34年的中秋節後一天,隨着何應欽上將從杭州視察返京,一下座機,士官同班同學曹士徵走近我的身邊輕聲的對我說:「老鈕!我有一件不好的消息要告訴你,可是請你不要太難過?」「什麼不好的消息?」我當時還沒有太在意,因爲那正是抗戰勝利的不久,高興的心情,可以說是達到了巔峯,還有什麼不好的消息?

「伯母在重慶去世了。」士徵吞吞吐吐的說出了這個噩耗。幾乎使我就昏倒在停機坪上。我弱冠就負笈東瀛,抗戰軍興後才從巴黎兼程返國,承歡膝下的時間,實在是來得太少。32年,家母才從湘西輾轉來到陪都重慶,而我當時却又轉戰於滇緬戰區,所以也未得定省晨昏。總算熬到了勝利,想不到還是天違人意,連我手抄的一部《孝經》,竟不能見到。這件事成了我終身的遺憾。

師叔守印大和尚圓寂的時日,因事隔已經二十七年,我已無法記憶。但我有一個印象,應當是在民國27年舊曆的5月25日以後,而又在6月19日之前。因爲5月25日是家母的華誕,而6月19日是觀音菩薩的道場,守印師叔便是在這兩者之間的時期圓寂的。我恭寫《孝經》是在家母生辰前後,那時守印師叔尚未圓寂。而六月的觀音道場時,因爲守印師叔業已西歸,我們還爲他做了佛事。

守印師叔的圓寂,對於我的離寺赴滬,是有密切的關連,所以在此對於雞鳴寺中的生活,尚有重加敍述的必要。我自從我隨同守印師叔和二空來到雞鳴寺之後,雖然同樣是做假和尚,可是生活的方式却有極大的轉變。從幾種角度來說吧!在永清寺時,我們對於鬼子兵是十分的恐怖;大灣子集體被屠殺的同袍,總數約在二萬人以上,卽以六畝大的寺園中,就有46具屍體,那種殘殺戰俘的行爲,不僅是有失人道,且違反國際法中的戰爭法。所以我們僧俗一同,當時無時不在恐怖之中。

到了雞鳴寺之後,情形就不同了。來到雞鳴寺的鬼子官兵,大部都是爲了觀光而來,而且還帶着幾分求神問道的性質,或者祈求佛祖保佑,不要戰死。因此他們來到雞鳴寺,當然不再那樣的橫強霸道。這並不是說日本官兵受到菩薩的感召,而放下了屠刀。而是因爲爭城奪地既已告一段落,剩餘的便是如何使用懷柔的政策,來籠絡淪陷區的人民,以遂其統治者的慾望。

鬼子兵既不殺人,還要送我們和尙幾個錢,我們當然是歡迎之不暇。也許讀者諸公會譏笑我們是在討好敵人,其實不然,殺人之血未乾,復國之心何變?可是鷄鳴寺裏一共有四個眞和尙,一個在家人,連我這個假和尚,一共六名之多,憑一顆印色盒底所雕刻的圖章,和我那一手不登大雅之堂的醜字,居然能騙鬼子官兵幾個錢,以養活僧俗六口,我們當然不肯隨便放棄這種最簡單的謀生方式。

在我個人當然還是一種痛苦,第一是何時才能脫離這個苦海,逃出虎口?其次,一個棄甲丟盔的軍人,每天來爲敵軍賣字,而且有時還被迫寫「武運長久」那些不悅目的字樣,焉得不令我耿耿於懷?!可是從另一角度來看,我也有我的樂趣。倒不是爲了我未被俘被殺,得以偷生爲快,最要緊的是我能運用我的機警,永遠不爲敵人所識破。可惜我從事於情報工作二十年的事,都是在雞鳴寺之後,否則我倒可以誇耀,像我那樣能掩護於敵後,是值得大筆一書的成績。我一天能逃避過敵人的耳目,便是我一天的樂趣。

在雞鳴寺中,雖然鬼子官兵再沒有過用軍刀架在我的脖子上,可是我也有過幾次的受窘。一次來了一位日本軍官,非常像我在士官學校的教官,那時我畢業士官才幾年,雙方都沒有多大的改變,萬一被他識破,豈不是前功盡棄,所以嚇得我臉都變了色,幸虧對方倒沒有十分注意,總算逃過了這一關。我敢肯定的說他眞是我的教官,不過他萬沒有想到我這個和尚竟是他的學生,所以這是他的疏忽。

另一次是我和一個日本軍官在筆談,他問的是有關南京的歷史,那當然是我很熟悉的故事,雖然我們只限於筆談,可是我一時忘形,竟從口中發出了一個Hai的發音,這是日本語中的Yes。雖然這僅是一個單字,却是一句眞正的日本話,這也幾乎使我露出了馬脚,可是也因爲那個日本軍官的感覺很遲鈍,使我又逃過了一關。

我在南京陷敵後的八個月之中,始終沒有說過一句日本話,只是由於一時的疏忽,說過一個Hai字。

在雞鳴寺中,我見過的日本官兵,實在太多,其中曾有一位日本的高僧來訪問。我爲什麼知道他是一位高僧呢?第一是他由一位尉級的軍官所陪同來的,而且對他是十分的恭敬,其次他口口聲聲的提到他是從日本京都的西本願寺來的。西本願寺不僅是日本的名剎,而且是名人輩出,有過封爵和尙大谷光宗(光宗或有記憶上的錯誤),並與日本維新政治有關。已故的日本女流名作家九條武子夫人便是他家的小姐,這是日本佛教中可以結婚的一派。

這個和尚的氣派眞不小,先用日本佛敎的禮節膜拜了佛祖,然後正襟危坐着要我和他來談論佛學上的問題。當然他並沒有用懷疑的眼光來考問我,可是想考驗我對於佛學的根柢,却是一件事實。

我也和他擺出噱頭來,先叫二空取出大紅袈裟來披上,又叫另外一位和尚,大概是道原師替我搬了一把太師椅,和那和尚對面坐着,然後才和他筆談,最後還送了他一條字幅,使他十分滿意而去。這與其說是我們在比佛學的高低,無寧說在比派頭,被我這二虎子一唬,他也覺得很够味道。其實他那股子陣仗,也是擺給那位軍官看的。那個小小的尉官,連坐也沒有敢坐下,眞是所謂隨侍在側。

可是不久却來一位釘頭,年紀相當的大,階級大概是上士或者是准尉,這在日本軍中叫做特務曹長,是非官又官的階層,而且是日本軍中的基幹,也是最難纏的一種軍人。他是個基督教徒,當然不會向菩薩頂禮,一來就問了我許多古古怪怪的問題。我對於佛學本只有一點淺薄的知識,對於基督教更是隔行,雖然我對於任何正當的宗教都是一樣的敬仰,可是身穿海靑(和尚的法袍),就以這一個立場,既不能卑,也不敢亢,倒眞使我有些爲難。所幸我對於他的所問,總算還能草草的敷衍過去。

最後他問我:爲何佛教只講「空」字,未免太不合乎人生的實際。這個問題眞是非常難答覆,因爲我說深了他不會懂,說淺了,使他看不起。忽然我靈機一動,記起了從考試院所取來的書堆中,有一本基督教的聖詩。這些藏書中本以大藏經爲主,這是屬於戴季陶先生的,而那本聖詩大概是屬於鈕惕老(編按:鈕惕生先生)所有,因爲他們兩位長者的宗教信仰並不相同。

我在接受那位基督教徒的問題之後,馬上走到書架前取出那本聖詩,翻到短歌第五首,我指給他看:「在救主面前發出大榮光,世上事你必看爲虛空」,雖然這是一本中譯本的聖經,可是「世上事你必看爲虛空」他也看得懂,何況這一本書的排列和裝釘,他一看也就可以看得出那是他所信仰的宗教的經典之一。由於我很能對付日本人,當然全寺的和尚都對我另眼相看。

二空在永清寺的那一段時期中,對我多少有點嫉妒。他有一種好勝的性格,二位師長都是當兵的出身,可能像二空那點學問都不具備。二空五歲便隨着親生的父親守印師爲僧,當然也沒有進過什麼正式的學校,聽說他的讀書只是在私塾裏讀過幾年而已。可是二空的佛學的程度不能算是太差,常識更是相當的豐富,足證他的天資並不太壞,也許還高人一等。可惜遁跡空門,並非他的志願,所以結局相當慘(編按:二空最後是自殺身亡)。

自從來到雞鳴寺不久,二空對我的態度完全改觀;這絕不是因爲我能賺錢,以養活他們,而是因爲我到底多喝了點墨水,二空就自慚不如。有一段時間,二空也很肯跟我學習,例如說練字吧!當我挑燈夜書的時候,他總是經常在旁邊觀戲,有時也來上兩筆。一直到我離開雞鳴寺之前,居然也斐然成章,不至於再左右開弓,寫得連神仙都認不得。

由於二空對我有眞正的認識,也對我發生了真正的情感,所以我在雞鳴寺才能夠很安全的待下去。

終於不必再做粗重活

「二覺!你太辛苦了,像倒馬桶那些粗事,我不想要讓你再幹。」二空有一天私下對我說。

「不!伺候師叔是我的樂趣,何必假手於人?而且假如叫客師來做,也許會引起反感。」「那末我們再請一個人來好不好,我們這裏也得有個人磨墨。」

當時我一天要寫幾十張條幅,磨墨便成了一個最苦的差事。因爲已無墨汁可買,而從考試院裏却搬來了許多上品徽墨和端硯,所以磨墨的工作,全落在兩位客師的身上,有的時候還覺得趕不及。

磨墨既成了我們廟裏重要工作之一,所以二空主張多用一個人,我也就沒有反對,因爲以我寫字蓋章的收入,在經濟方面並不發生問題。我所顧慮的還是又要讓多一個人來知道我的底細。

可是二空還是極力的保證,他想新用的人,是他的舊識,和我一樣也是當兵的出身。連逃避敵人的經過,都和我大同小異,所以以他自身的利害關係,就不敢出賣我。這個姓劉的弟兄,年紀已有四十多歲,一向在軍校當伙夫,當軍校內遷,由於他年紀太大,就沒有帶他走,或許是他自己願意留在南京。總之當時並未實施兵役制度,退伍還不那樣的嚴格,所以一脫了軍服,便變成了老百姓。在南京淪陷之後,他就隨着難民避難於難民區。到了我們回到雞鳴寺的那個時期,難民都陸續的回家,所以老劉反而弄到無棲身之處。有一天二空下山買菜,邂逅於途,就要求二空收容他到雞鳴寺。這不是爲了逃命,而是爲了生活。

老劉來寺之後,我仔細的觀察,倒是一位極其忠厚的人。據他說:西山路一帶,雖經國際紅十字會指定爲難民區,可是日軍並沒有十分尊重這種國際法,所以花姑娘與當過兵的人,縱使在難民區裏,還是不肯輕易的放過。有一個年輕的女孩子在天花板裏住了三個月,才逃避日軍的搜查。

自從有了老劉之後,不僅是磨墨有人,而倒馬桶的事,也一併歸老劉所管。我呢!清晨隨着和尚班朝課,其實我連朝課都不會做完,因爲我根本不會唱經,我是我行我素,一早先向佛祖頂禮,然後馬上就到守印師叔房裏去寫經。

瞎子和尚圓寂,竟成逃離南京契機

守印師叔的身體是日益衰弱,不僅不能起床,到後來連一日三餐,都得靠人來餵。儘管我不用爲他倒馬桶,可是他的飲食起居,我還是不願意假手於老劉。瞎子的聽覺一向是敏感,從脚步的聲音,他就早已辨別出是誰。

「二覺!你又來寫經啦!」「是的,師叔!」「過來,和我談談。」

有的時候,我也會回答他說:「不要打擾我嘛!害我總是寫錯字。」恭錄經典,希望一筆不苟。而且也只有清晨在九點鐘之前,才是我自己的時間,一過此時,鬼子兵就川流不息的來到,一直要等到黃昏之後,我才可以歇下來。晚上儘管還有時間,可是被剪斷的電線始終沒有接火,一燈如豆,我除了寫大字外,實在沒有辦法錄經,所以清晨片刻,我非常的珍視。

寫經是我家庭的傳統,所以我不希望守印師叔來打擾我。可是有時爲了解除他的寂寞,偶而也擱筆來和他談談。「二覺!我告訴你,二空是靠不住的,我要一死,雞鳴寺就完了,頂好你不要打算離開。」「你老人家一時不會歸西的,何況還有守志師父在。」「你不要看他是吃肉的和尚,他才是眞正出了紅塵的人,他不會來的。」

有一天晚上,我去伺侯師叔就寢,覺得他的呼吸很急促,我去叫了二空來。二空學着醫師的式樣,用耳朶緊貼着師叔的心臟聽了一陣,他對我說:「沒有什麼!這是他的老毛病。」我想這也是實話,正打算和二空一同退出師叔的禪室,守印師一把抓住二空的手,嘴巴扭了一扭,我就靠近了過去。他用另一隻手也抓住我,將二空和我的手重疊在一起,緊緊的捏着。我倒爲之一怔,覺得有一種預兆,守印是行將滅度。可是二空還是補上了一句:「這是他的老毛病。」於是我們同時抽出了他所捏着的手,輕輕的退出了禪房,好讓他可以充份的休息。

第二天早上,老劉第一個發現了守印師叔業已歸天,當我們全員集結在他的床面前時,看見他緊閉着眼,抿着那沒有牙齒的嘴唇,像是一股笑容,他的遺容是非常的安祥的。「油乾燈熄!」二空首先開了口。他沒有一點悲哀,這是對的,究竟涅槃,這是老僧的超度,連我與其他的兩位客師以及老劉都沒有哭。

我馬上屈膝的跪了下去,先唸了一卷《往生咒》,其他的僧俗也跟着我同樣的朗誦着。(十之九)